기독교인들은 찬송가를 곡조 붙은 기도라 말한다.

찬송으로 하나님을 높이고 경배하며 감사와 소원을 아뢴다. 은총을 구하는 것이다. 6백곡이 넘는 찬송가 한 장 한 장마다 노랫말을 지은 작사자와 곡을 붙인 작곡자 그리고 가수의 독특한 믿음과 간증이 녹아있다.

먼저 슬픈 이야기를 나눠보자.

가수 윤심덕이 부른 ‘사死의 찬미’는 그 노랫말이 무척 허무하고 슬프다. 루마니아 이바노비치 작곡 ‘도나우 강의 잔 물결’ 곡에 맞춘 번안가요이다. ‘광막한 광야에 달리는 인생아 너의 가는 곳 어디이냐/ 쓸쓸한 세상 험악한 고해에 너는 무엇을 찾으러 가느냐/ 눈물로 된 이 세상이/ 나는 죽으면 그만일까/ 행복 찾는 인생들아/ 너 찾는 것 허무’

솔로몬의 전도서 도입부처럼 인생의 허무와 허탈과 비탄에 깊이 빠져든다. 일본에 유학했던 그 시대 신여성인데도 불구하고 그녀의 마음은 노랫말처럼 허무했던 것 아니었을까.

평양 출생으로 숭의여학교와 경성여고를 거쳐 도쿄음악학교를 나왔다. 그녀가 사랑하는 사람은 유학생 극작가였다. 그러나 맺어질 수 없는 사랑, 이미 아내가 있었다. 그녀의 노래 사死의 찬미(그 남자가 지었다는 말도 있음)를 일본에서 음반취입 하고 귀국선을 탔던 1926년 여름 어느 날 새벽, 그 둘은 현해탄 밤바다에 몸을 던졌다. 시신도 못 찾았다. 앞날이 창창한 젊은 예술인의 비극이었고 허무였다.

자료를 보면, 그녀는 어머니와 함께 교회에 잘 다녔다니, 믿음 그대로 변함없이 신령한 찬송생활이 이어졌더라면 좋았을 것을 하는 아쉬운 생각을 해본다.

다음은 순교자 주기철 목사님 이야기다.

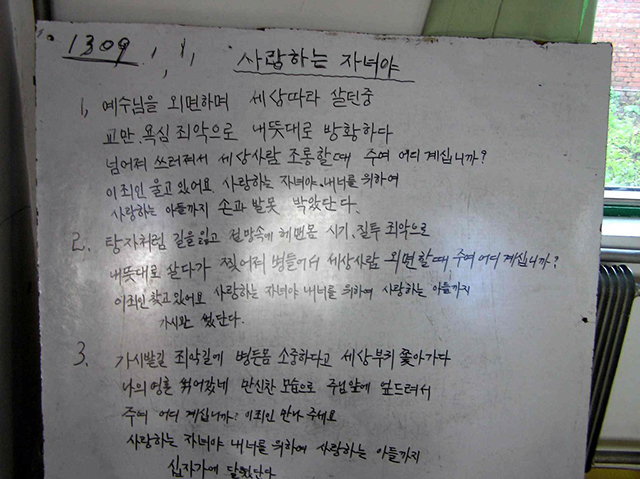

‘사의 찬미’처럼 이바노비치의 그 가락에 맞춰 부르는 ‘영문 밖의 길’이라는 복음성가가 있다. 평양 산정현교회를 맡고 있을 때 신사참배를 거부하다 일경에 체포되어 갖은 능욕과 고문을 겪으면서도 ‘일사각오一死覺悟’ 믿음으로 불렀던 자기고백 찬송이다.

‘서쪽하늘 붉은 노을 영문 밖에 비치누나/ 연약하온 두 어깨에 십자가를 생각하니/ 머리에는 가-시관 몸-에는 붉-은 옷/ 힘-없이 걸어가신 영문 밖의 길이라네’ 3절로 이어진다. ‘눈물 없이 못 가는 길 피-없이 못 가는 길.../ 영생복락 얻으려면 이 길만은 걸어야 해/ 배고파도 올라가고 죽더라도 올라가세’ 주 목사님은 주님의 십자가 길을 따르겠다는 결단으로 믿음을 지켰고, 결국은 자신의 노랫말처럼 1944년에 순교제물이 되었다. 시대를 불문하고 기독교인들에게 큰 감동이다.

중국 연변 왕청현 한 농촌 교회에서 만났던 탈북자가 생각난다.

중국인 교회에 출석하던 조선족 몇이 한국 교회의 지원으로 세운 조선족 교회였다. 할머니 집사가 교회를 맡고 예배도 인도했다. 한국의 성경과 찬송가를 사용하고, 예배순서나 분위기도 한국 교회 그대로여서 불편하지 않았다.

함경도 청진이 고향이라는 젊은 탈북 여성과 북한을 오가며 장사를 했다는 부인이 참석했다. 탈북자 리광자(가명)씨는 부모가 다 세상을 떠난 후로 살기가 너무 팍팍해서, 언니와 함께 두만강을 건넜다고 했다. 중국인과 결혼한 그녀는 조선족과 함께 우리 말 설교를 듣고 싶었고, 찬송가도 함께 부르고 싶었다고 말했다. 그래서 20리 넘게 들길을 걸어왔다. 설교를 듣는 모습과 찬송가를 부르는 표정이 무척 상기되어 있었다.

예배 후에 몇 사람이 다시 만났다. ‘나의 갈 길 다 가도록 예수 인도 하시니 내 주 안에 있는 긍휼 어찌 의심 하리요…무슨 일을 만나든지 만사형통 하리라’ 찬송이 눈물이고 부르짖음이었다. 죽음을 각오하고 두만강을 건넜던 일, 불법 체류의 긴장, 가시밭 미래에 대한 불안 같은 것들이 봇물로 터지는 것이었다. 손을 맞잡고 기도하니 평안이 밀려왔다.

찬송으로 하나님을 만난다.

실패와 좌절, 질병과 상처, 갈등과 대립, 고독과 허무, 그 어느 때나. 숨질 때 되도록 찬송으로 하나님께 나아가면 은혜가 광명한 빛으로 임하리라.

“내가 네 기도를 들었고 네 눈물을 보았노라.” 할렐루야!