(소설가 박완서의 마지막 유작 「못 가본 길이 더 아름답다」 중)

지난 1월 신은 담낭암으로 투병 중인 소설가 박완서(80)를 세상에서 솎아냈다. 문학의 큰 기둥이 사라졌네, 거목이었네 대중매체에서 보도가 쏟아져 나왔다. 사실 난 그가 대단히 유명한 작가라는 것 외에는 누군지 잘 모른다. 그가 세상에 있을 때는, 하도 박완서, 박완서 해대니, 유명세와 유행이라면 괜스레 알레르기 반응부터 내는 반골 기질 때문인가, 관심이 가질 않았다. 사망 소식과 더불어 작가에 대한 이런저런 이야기가 나왔다.

소설가 박완서는 국문과 재학 중에 6.25 전쟁으로 학업을 중단했다. 결혼하고 살림에 묻혀 지내다가 1970년 마흔이 되던 해에 등단했고, 타계 직전까지 젊은작가상 심사를 한 ‘영원한 현역’ 작가였다. 불혹에 데뷔한 것도 놀라운데 병상에서도 젊은 작가들의 작품을 읽으며 끝까지 활동했다니, 늦게 시작한 것을 벌충이라도 하듯 더욱 정력적으로 활동했나 보다. 여러 기사 중에 그가 이십여 년 전 참척(慘慽)을 겪었다는 데에 눈길이 갔다. 최근 젊은 딸을 잃은 지인을 떠올렸다.

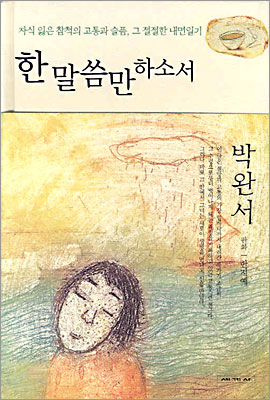

온라인 서점을 갔더니 몇 작품은 이미 품절이다. 오프라인 서점으로 발길을 돌렸다. 아니나 다를까 발 빠른 대형서점은 그의 소설과 에세이 등을 모은 특별 코너를 마련했다. 코너 주변을 이리 돌고 저리 돌며 소설을 볼까, 산문집을 볼까 하다가 결국 집어 든 것은 소설도 아니고 산문집도 아니었다. 소설가의 작품 치고는 매우 특이한 유형인 일기 형식의 「한 말씀만 하소서」다. 1988년 남편을 폐암으로, 석 달 후 마취과 레지던트였던 26살 아들을 잃은 후 끔찍하리만치 고통스러웠던 시절에 썼던 일기를 모은 것이다.

상을 당한 이에게 정중한 조문을 하는 건 인간만이 할 수 있는 아름다운 도덕이지만, 참척을 당한 어미에게 하는 조의는 그게 아무리 조심스럽고 진심에서 우러나온 위로일지라도 모진 고문이요, 견디기 어려운 수모라고 작가는 말한다. 정말 그렇다. 딸을 잃은 지인을 위로하고 싶어도 그 마음을 온전히 이해할 수 없기에 말을 꺼내는 것조차 어렵다. 어떤 말을, 어떻게 건네야 할지 몰라 나도 불편하다. 자식을 먼저 보낸 어미의 마음을 조금이라도 엿볼 수 있을까 싶어 선택한 박완서씨와 나와의 첫 만남 「한 말씀만 하소서」다.

훗날 활자가 될 것을 염두에 두거나 누가 읽게 될지도 모른다는 염려 같은 것을 할 만한 처지가 아닌 극한 상황에서 통곡 대신 쓴 것이라는 고백 그대로였다. 자식을 잃은 어머니로서의 한 인간이 겪는 고통의 진솔함과 하나님께 원망을 퍼붓는, 처절함까지 느껴지는 모성의 몸부림이 고스란히 보였다. 아들이 죽고 작가는 부산에 사는 딸의 집에 ‘모셔’진다. 그러나 밥 한 숟갈도 넘기지 못하고 변비에 시달리고, 잠도 자지 못해 수면제에 의지한다. 식욕과 배설과 수면은 생존의 본능에 따라 저절로 이뤄지는 생명의 작용일진대, 아들을 잃은 작가의 몸은 생명을 거부하는 고통 속에서 헤매고 있다. 하나님에 대한 부정과 회의, 포악, 저주로 가득한 글을 내뱉으며 아들을 데려간 하나님께 절규하며 대답을 요구한다. 왜 내 아들이어야 하느냐고 끊임없이 묻는다.

비통을 넘어 짐승처럼 치받치는 통곡이 극에 달했을 때, 작가는 수녀원에 들어간다. 왜 하필 내 아들을 데려갔을까, 왜 하필이면 나한테 이런 일이 있냐고 어디 한 말씀만 해보시라고 울부짖던 작가는 한 예비 수녀님의 대화를 엿들으며 사고의 전환을 시도한다. 내 아들이라고 해서 데려가지 말란 법이 어디 있나, 나한테도 이런 일이 생길 수 있다, 내게 이런 일이 꼭 생기지 말아야 할 이유는 없는 거라고 뒤집어 생각하면서 점차 안정을 찾아 간다. 그 후 막내딸이 사는 미국 여행 도중 비로소 고통을 가라앉히고 ‘주여, 저에게 다시 이 세상을 사랑할 능력을 주셔서 감사합니다. 그러나 주여 너무 집착케는 마옵소서’라고 기도한다.

절망과 맞닥뜨렸을 때, 하나님과 대면했을 때, 삶과 죽음의 이유를 찾으면서 작가는 자신의 고통의 기록을 통해 증언한다. 자신의 고통에 대한 이유, 아들의 죽음에 대한 이유에 대해 한 말씀만 해주시면, 자신의 영혼이 나을 것이라며 답을 달라고 하나님께 갈구한다. 그러나 하나님은 침묵으로 응답하시고 영혼의 치유 대신 몸이 먼저 회복되기 시작한다. 역겹던 음식 냄새가 구수하고 식욕이 돋아남을 느낀다. 고통에 지친 몸부터 추스르라고 몸소 밥이 되어 찾아오신 하나님을 만나는 순간이다.

선지자 엘리야가 생각난다. 말씀을 선포하고 쫓기는 엘리야에게 하나님께서는 까마귀를 보내서 떡과 고기를 공급하신다(왕상 17:4~6). 엘리야가 죽여달라고 호소하다 잠들었을 때도 천사를 보내 숯불에 구운 떡과 물을 먹게 하신다(왕상 19:4~7). 엘리야와 까마귀가 가져다 준 식사, 엘리야와 천사가 가져다 준 식사. 엘리야는 세상 사람들이 받을 수 없는 밥상을 하나님으로부터 받는다. 하나님께서는 소설가 박완서의 지칠 대로 지친 텅 빈 마음에도 충만함으로 임하신다. 인간이 줄 수 없는 위로, 하늘의 위로가 담긴 밥상을 공급하신다.

책을 덮고 나니, 모두들 고인의 죽음을 애도하는 마당에 나는 작가의 젊고 전도유망한 아들이 어떻게 세상을 떴는지 궁금해졌다. 고인이 먼저 하늘로 보낸 아들은 딸만 내리 넷을 낳고 마지막 넷째 딸 이름을 남자 이름으로 지으면서까지 공을 들여 얻은 늦둥이 외아들이었다. 아들의 죽음은 과로로 인한 돌연사였다. 그것도 암투병 중이던 남편을 잃고 불과 석 달만이었으니 그 고통은 어떠했을지 가히 짐작도 못할 지경이다. 소설가 박완서의 상상력에서 만들어진 것이 아닌 날것으로의 아픔의 증언은 결국 하나님을 부정하기에까지 이른다. 그러나 이렇게 땅을 파고 꺼져 들어가는 절망 속에서 하나님의 공급은 실로 인간의 이기심과 아집으로는 상상할 수 없는 놀라움이다.

‘이 절망에 한 말씀만 하소서, 한 말씀만’이라고 부르짖을 수밖에 없는 세상에 살고 있는 우리가 섬기는 하나님은 선하신 하나님이라는 사실이 참 많은 위로가 된다.